奋勇争先

决战决胜“十四五”

今年是“十四五”规划收官之年,也是进一步全面深化改革的重要一年。高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打牢基础,任务繁重,意义重大。近期,中国航天科技集团有限公司推出“奋勇争先,决战决胜‘十四五’”系列报道,多方面展现集团公司确保圆满完成“十四五”规划目标任务、加快建设航天强国的生动实践。

“斡维焉系,天极焉加?”——两千多年前,屈原对宇宙依何而立、时空遵循何种法则发出深邃追问;今天,中国航天人以坚实的空间基础设施建设作出了回答。

“十四五”期间,中国航天科技集团有限公司深入贯彻落实习近平总书记关于航天强国建设的重要指示精神,致力于构建完善的空间基础设施体系,推动卫星应用广泛服务国计民生,为千行百业注入新动能。

五年来,我国在卫星通信、导航、遥感等领域的空间资源日益丰富,应用能力显著提升。集团公司坚持创新引领、应用驱动,打造了多个先进的卫星系统,推动卫星应用产业的稳步发展。为进一步巩固优势、抢占未来制高点,集团公司成立卫星应用创新研究院,围绕“感通算用”一体化服务,突破关键技术,构建智能服务体系,推动形成需求牵引、产业联动的创新生态,持续拓展卫星应用的商业价值与社会效益。

北斗耀寰宇

精铸时空基准网

深度赋能千行百业

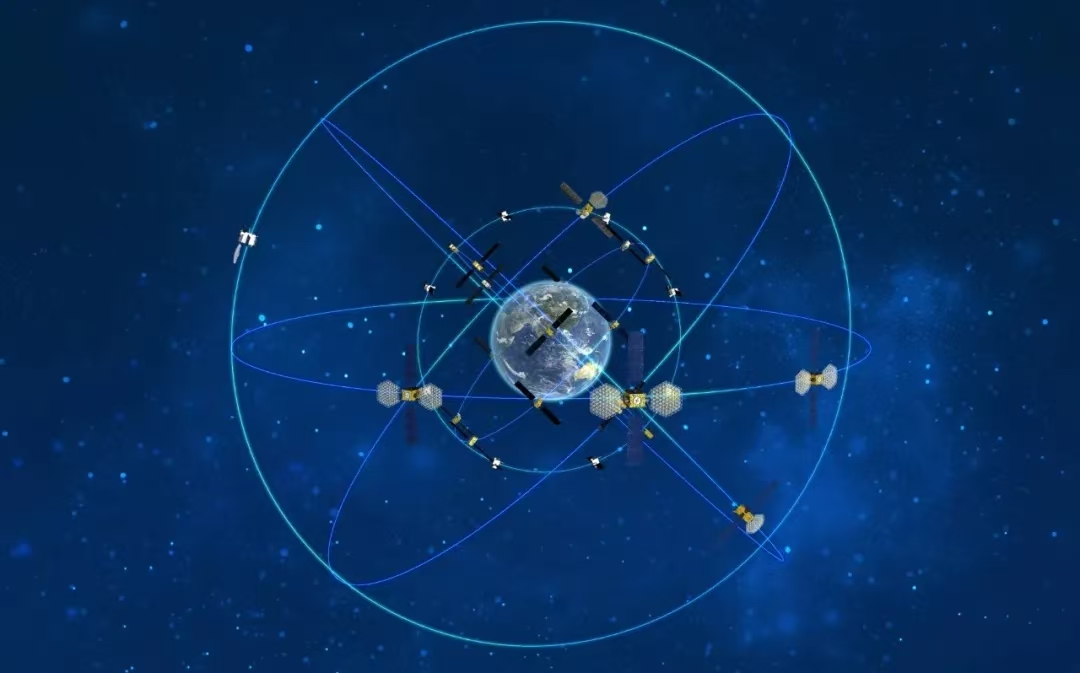

“天上建好,地上用好”是新时代中国北斗卫星导航系统研制团队的庄严承诺。2020年7月31日,北斗三号全球卫星导航系统正式开通服务,标志着北斗全球卫星导航系统部署圆满完成,迈进全球服务新时代。时至今日,北斗系统广泛应用于国家经济社会发展各行业领域,助力各行业转型升级、提质增效。

五年来,集团公司持续优化北斗系统性能,完成5颗备份星发射,全球范围定位精度优于10米、测速精度优于0.2米/秒、授时精度优于20纳秒,突破了星间链路、高精度原子钟、新型信号调制等一系列关键技术,实现了卫星长寿命、高可靠和低功耗运行。此外,通过智能化卫星管理平台和自主运行控制技术的应用,北斗系统的运维效率显著提升,卫星状态诊断、故障自主处置能力大幅增强,有效降低了系统的运营成本。

▲ 北斗导航卫星全球组网示意图(来源:北斗卫星导航系统官网)

如今,北斗应用已呈百花齐放之势,深度融入国民经济主战场,在民生服务、农业生产、区域发展等领域持续释放价值。

在民生服务领域,北斗的实用性广泛落地。北斗高精度车道级导航基本实现城乡全覆盖,为日常出行提供精准指引;基于北斗短报文的民航追踪设备也已取得适航认证,进一步筑牢交通安全保障。在农业生产领域,北斗的赋能效果尤为显著。从福建省宁德市霞浦县的精准农业插秧,到新疆广袤棉田的无人化精准播种与智能采收,北斗技术正推动农业生产效率大幅提升。在区域经济领域,北斗同样发挥关键支撑作用。通过提供精准、可靠的时空基准信息服务,北斗正助推湖南省低空经济实现日新月异的发展。

据不完全统计,截至2024年年底,交通、公安、应急、能源、通信、水利、农业、光电等主要行业和领域的北斗终端设备应用总量接近3000万台(套),应用渗透率超过85%。其中,在交通运输领域,道路营运车辆、邮政快递车辆、轨道交通、内河船舶及远洋船舶等累计推广应用设备约1350万台(套);在农业领域,农机自动驾驶、植保无人机、渔船等累计推广应用设备270万台(套)。

▲ 搭载北斗设备的通航直升机(来源:航天科技集团五院)

北斗系统的深入应用与规模化推广,还有力带动了国内卫星导航与位置服务产业的发展,成功构建了集芯片、板卡、终端、应用服务于一体的北斗现代化产业链,北斗应用产品国产化水平大幅提高。北斗跨界融合不断深化,精度与可靠性不断提升,并与5G、人工智能、物联网等技术结合,催生无人农场、数字工地等新场景、新模式,成为数字经济的有力支撑。

在此过程中,以市场化、产业化、国际化为特征的北斗规模化应用不断深入,北斗系统被正式纳入多个国际组织的标准体系;支持北斗的星基增强系统已在国际方面建成并应用,北斗地基增强系统落地老挝等东南亚国家,支持北斗的渔船监测系统为缅甸渔民提供位置管理服务。

▲ 技术人员安装北斗三号短报文船载终端(来源:航天科技集团五院)

面向未来,北斗系统已经明确了远景目标,到2035年前,我国将全面建成以北斗系统为核心和基础的国家综合定位导航授时体系,覆盖室内到室外、深海到深空的更强、更安全、更可靠的系统。

遥感瞰万象

构建空天感知网

精准守护万象山河

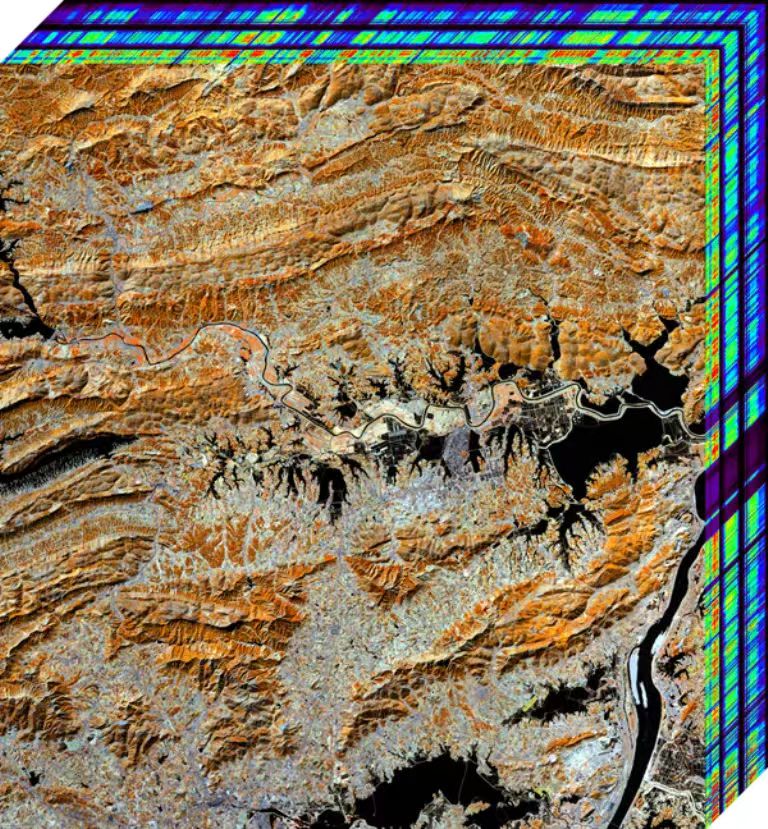

“十四五”期间,集团公司成功发射高分、风云、资源等多颗高性能卫星,建成覆盖多谱段的综合观测网,将遥感卫星“家族”打造成洞察万象的“千里眼”。五年砥砺,遥感数据从“科研专用”走向“业务常备”,实现了从“拥有卫星”到“用好数据”的关键跨越,持续为经济社会发展注入天基智慧。

▲ 高光谱综合观测卫星影像(来源:航天科技集团资源卫星中心)

五年来,集团公司助力我国建成较为完善的陆地、气象和海洋卫星遥感系统,并培育了多个快速发展的商业卫星系统,形成了产业链协同、定制化服务、跨领域融合创新服务等多种业务发展模式。当前,我国遥感卫星从数量和质量上均迈入世界先进行列,尤其是传感器数量、种类、空间分辨率以及重访能力均达到国际领先水平。

▲ 四维高景三号商业遥感卫星示意图(来源:航天科技集团八院)

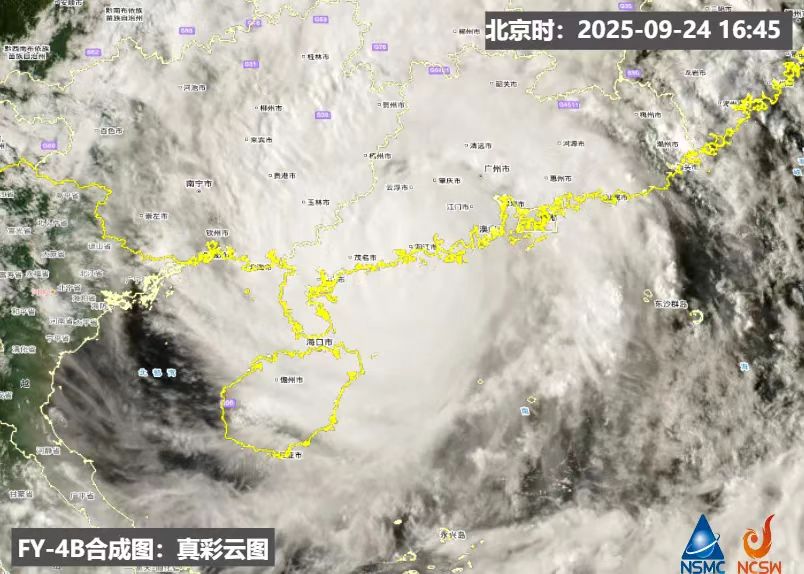

在技术体系不断优化的同时,国产遥感数据已接入全国多个省级区域并深入自然资源、生态环境、水利等行业部门的业务系统。当大雪、暴雨、洪水、山火等自然灾害发生,高分系列卫星织就的太空“天眼网”可迅速成像,为救灾工作提供信息支持;风云系列气象卫星实时监测天气情况,为天气预报提供信息支撑,守护神州大地。面对2025年第18号台风“桦加沙”,资源卫星中心迅速启动应急响应机制,紧急调度高分、环境减灾等系列多颗卫星,当天便累计成像21次,第一时间将187景灾后数据送达救援部门,为精准掌握灾情、实施“五停”措施提供了关键的天基决策支撑。

▲ 9月24日,台风“桦加沙”登陆前卫星云图(来源:国家卫星气象中心)

在生态保护领域,“遥感+”模式更是不断拓展落地场景,赋能精细化治理与科学决策。在“中华水塔”三江源国家公园,面对地域辽阔、环境恶劣、传统监测手段难以覆盖等挑战,集团公司构建了卫星通导遥一体化天基监测体系,遥感卫星实现自然资源与生态变化全域感知,有力支撑了生态巡护、生物多样性研究和可可西里盐湖漫溢等环境灾害应急响应,实现了国家公园的精准化、智能化管控。在浙江大花园建设中,集团公司利用高分、资源、风云等系列卫星数据,构建“天眼守望”系统,创新性地实现了对“山水林田湖草沙”等生态资产的精准计量与核算,支撑生态产品总值(GEP)一键计算,将无形的“生态颜值”转化为有价的“经济价值”,是以“遥感+”践行“绿水青山就是金山银山”理念的生动典范。

▲ 五院航天恒星三江源国家公园项目团队开展卫星通信系统调试工作(来源:航天科技集团五院)

通信连四海

织就信息枢纽网

高效连接四海八荒

当北斗卫星把时空基准精准到厘米、高分卫星把地球万象收入眼中,仍有一条“信息天河”横亘于天与地之间——如何将浩如烟海的数据实时送回、让千变万化的指令快速抵达?

“十四五”期间,集团公司着力打造覆盖更广、容量更大、可靠性更高的天基通信网络,一条条看不见却时刻在线的“天路”,给出了新的答案——

“天链”中继卫星作为太空数据的中枢,在“十四五”期间持续升级,以其高码速率、高轨道覆盖率的优势,提升对神舟飞船和空间站的测控覆盖率和数据传输能力。

在服务数字经济方面,中星26号、中星6E、亚太6D等高通量卫星的成功部署,标志着我国卫星互联网进入百Gbps时代。通信容量的数量级增长,不仅补足偏远地区的数字网络覆盖空白,实现跨越千里的远程医疗,也为地震、台风、林火等灾害应急建立了“生命线”和救援的“指挥线”,还深度赋能远洋航运和机载互联网,为新媒体直播等新兴业态注入澎湃动力,开启全新的数字精彩篇章。

▲ 中星和亚太系列通信卫星(来源:中国卫通)

在广播通信领域,集团公司逐步建成了完善的广播电视专网和直播星基本公共服务系统,圆满完成了党的二十大、庆祝中国共产党成立100周年大会、纪念抗战胜利80周年阅兵等党和国家重大会议活动安播保障、各类专项任务,直播星用户达到1.55亿户。今年6月,中星9C卫星的成功发射,标志着我国广播电视专用卫星全面实现了国产化。高通量卫星的快速发展,拓展了网络视听内容的数字化传输渠道,卫星直播、高清、超高清等创新优质高效的卫星解决方案正成为满足人民群众精神文化需求、促进文化和信息消费的重要服务手段。

▲ 2025年纪念抗战胜利80周年阅兵安播保障现场(来源:中国卫通)

在移动通信领域,由天通一号01、02、03星组网建成的卫星移动通信系统,实现了对亚太区域的覆盖。该系统提供话音、短信、数据、视频回传等业务,打通了卫星电话与地面公众通信网络,无论是深入无人区的科考队员、驰骋远洋的渔民,还是应对突发公共事件的救援队伍,都能通过一部轻便的天通手机,与外界保持联系。

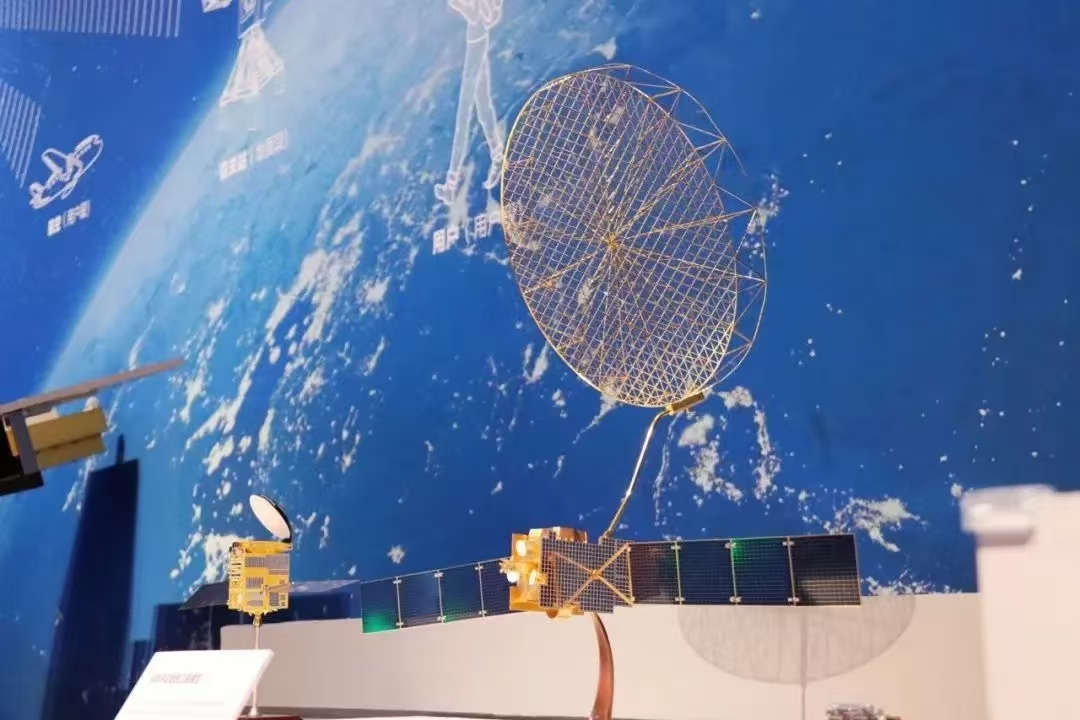

▲ 2025年在中国国家博物馆举办的“网络发展新图景成就展”上展出的高轨移动通信卫星等卫星模型

商业航天的活力同样在通信领域迸发。例如,中国四维构建的新一代商业遥感卫星系统,其地面段“四维云”平台依托强大的通信能力,实现了海量遥感数据的快速下传与智能分发。同时,集团公司积极探索“通导遥”一体化融合应用,将卫星通信与导航、遥感数据结合,为国家公园、智慧边防等提供全天候、全地域的综合信息支撑,打开空天信息应用的新局面。

五年来,从支撑国之重器的“天链”到服务千行百业的“中星”“亚太”,再到触手可及的“天通”,从服务国家战略到触达千家万户,通信卫星的应用边界不断拓宽,一条条无形的“信息天路”已织成网络。它们与导航卫星铸就的“时空基准”、遥感卫星布下的“太空天眼”协同增效,共同构成了服务国计民生的坚实空间基础设施,静默却强有力地,为航天强国与数字中国建设构筑起通往未来的桥梁。

来源:中国航天科技集团有限公司官微