奋勇争先

决战决胜“十四五”

今年是“十四五”规划收官之年,也是进一步全面深化改革的重要一年。高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打牢基础,任务繁重,意义重大。近期,中国航天科技集团有限公司将推出“奋勇争先,决战决胜‘十四五’”系列报道,多方面展现集团公司确保圆满完成“十四五”规划目标任务、加快建设航天强国的生动实践。

这五年,是中国商业航天快速发展的五年,也是中国航天科技集团有限公司在商业航天领域主动作为、加速前行的五年。

特别是自2024年起,商业航天更是连续两年被写入《政府工作报告》,作为新质生产力关键引擎的地位愈发凸显。

在这波澜壮阔的商业航天浪潮中,航天科技集团坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极服务国家战略,依托自身技术积淀和工程实践,将发展商业航天作为推动航天强国建设的重要任务。

五年来,集团公司统一谋划、整体布局、深化改革、协同推进商业航天发展。从卫星互联网加速部署到多型商业火箭震撼首飞,从专属发射场建成投用到万亿级市场蓬勃显现,“十四五”期间,集团公司商业航天生态全面繁荣发展,技术平台日益夯实,市场体系逐步健全,成为中国商业航天发展的引领者与中坚力量。

▲长征十二号火箭发射现场(张晓宁 摄)

强化顶层设计,

深化改革打造商业航天新纵队

面向新赛道,集团公司始终以自我革命持续推动转型升级,完善顶层设计与组织形态,组建市场化“新纵队”——商业火箭公司和商业卫星公司。

一年来,两家公司紧紧围绕国家战略部署,分别聚焦“进出空间服务”与“空间能力服务”,稳步推进核心产品研制与关键技术攻关,实现从“初创组建”到“高效运转”的跨越。两家公司不仅继承了航天系统严谨的总体设计、测试验证与质量管理体系,更融入了敏捷研发与市场化运营的基因,成为集团公司商业航天战略落地的重要支撑。

商业火箭公司作为集团公司商业火箭研制和国内商业发射服务业务的运营主体,聚力攻坚推进可重复商业运载火箭研制。该公司以上海为总部,布局酒泉、海南基地,快速完成酒泉研试发射工位建设,打造产业能力矩阵。其构建“一站式”发射服务和“订单+项目”数字化协同模式,于2025年5月圆满完成首单发射服务。

2025年9月,长征商业发射用户大会召开

作为“空间能力服务商”,商业卫星公司以雄安总部为战略中枢,协同北京、上海研发基地及海南批产基地,构建跨区域布局。该公司持续强化总体设计、测试验证与批产能力,完成多颗卫星的出厂与发射任务,逐步形成与高密度发射、快速组网需求相匹配的产业新能力。今年9月,由商业卫星公司研制的先进平板式卫星成功首飞,标志着集团公司在低成本、高性能卫星平台技术上取得重大突破,为加速推进国家卫星互联网星座规模化建设奠定坚实基础。

机制创新激活一池春水。在关键分系统领域,集团公司同样以市场化机制布局专业力量,统筹推进液体动力与固体动力技术双向发力,加速核心能力的成果转化。

2022年,六院践行低成本、快速迭代研制思路,成立商业发动机公司,推出具有自主知识产权的液氧煤油、液氧甲烷系列发动机,产品已成功应用于多型商业火箭并实现首飞。

2023年,四院整合固体动力方面的优势资源,组建成立商业火箭动力公司,形成型谱化发动机产品,为商业火箭提供灵活可靠的动力选择。

以“改革勇气”破冰,以“市场思维”导航,一支面向新时代的商业航天“新纵队”正以全新阵容,开启市场化突围的新征程。

加快创新驱动,

适应市场淬炼商业航天新动能

“十四五”期间,集团公司将商业航天作为推动高质量发展的重要途径,发挥在技术、产品、人才、基础设施等方面的系统优势,加强一体化设计,坚持型谱化、产品化、模块化发展理念,打造具有市场竞争力的核心产品。

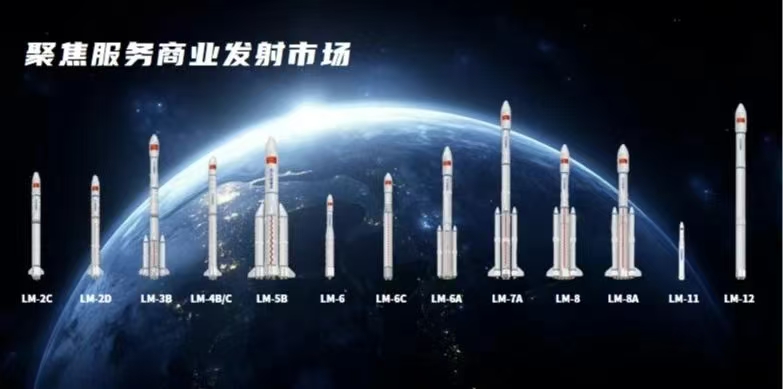

多型火箭首飞,“通天之梯”运载能力稳步提升,进入空间的能力更加多元、更加便捷、更加经济。

——2022年3月,长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心成功首飞。它突破了固液捆绑等一系列技术,是我国首型固液捆绑运载火箭,满足中低轨道卫星高密度发射需求。

——2024年11月,长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场成功首飞。这是我国首型4米级直径的单芯级液体运载火箭,围绕商业发射需求,突破了一系列新技术,是面向商业发射市场打造的新一代无毒、无污染液体运载火箭。

——2025年2月,长征八号甲运载火箭在中国文昌航天发射场成功首飞。该火箭具备性能先进、低成本、高可靠、快速发射等特点,有力提升了我国中低轨道卫星组网发射能力,为商业航天市场提供了更具吸引力的解决方案。

▲ 长八甲火箭首飞任务取得圆满成功(李艳明 摄)

此外,集团公司多型火箭在商业发射中表现活跃,展现了集团公司完备的火箭型谱与多样化的发射服务能力。在建成不久的海南商业航天发射场,集团公司正以高密度、快节奏的发射模式,高效响应日益增长的低轨卫星星座发射需求。

当前,集团公司积极适应市场变化,推动运载火箭由“任务保障型”向“市场经营型”转变,多型运载火箭凭借发射灵活、成本可控、适应性强等优势,成为国际国内商业发射市场的主力型号和“明星型号”。

在动力系统方面,集团公司推动液体与固体并进,托举起中国商业航天更强劲的“心脏”。

面向商业航天市场,集团公司发布多款为商业航天量身定做的液体火箭发动机,在攻克动力技术的同时,建设总装脉动生产线,满足日益增加的商业航天发动机市场需求;积极推动固体发动机的商业化应用,形成了系列化、型谱化的固体发动机产品体系,满足小卫星快速组网和应急发射的市场需求,已支撑多型商业固体运载火箭成功飞行。

商业航天浪潮滚滚,卫星批量供给能力面临大考,集团公司的破题之道是“效率革命”。

在集团公司已经建成的卫星柔性总装智能现场,大中型卫星进行脉动式总装,商业小卫星开展批量化总装。在这里,500公斤级的1颗卫星平均每20天可具备出厂状态,卫星总装效率显著提升,研制周期大幅缩短。集团公司研制的柔性太阳翼,具备低成本、高功率、高收纳比等特点,体积减小75%,重量减轻50%以上,已实现规模化生产,与多家商业航天公司建立长期合作。

构建共赢生态,

央地携手拓宽商业航天新边界

独行快,众行远。中国航天的辉煌历程,始终贯穿着开放协作、集智攻坚的精神传承。步入商业航天新时代,集团公司以国家队之姿,主动敞开怀抱,将这份协同创新的基因融入产业生态的构建之中。

“十四五”期间,集团公司积极打破体制壁垒,以开路先锋的姿态,搭建平台、汇聚资源,致力于将商业航天的“边界”转化为共同发展的“平台”,一个生机盎然、共赢共进的商业航天生态圈由此加速成型。

央地协同、共建共赢。作为五院在长三角地区的重要战略布局,杭州中心自2021年正式投入运行以来,能力建设持续推进——星载激光通信终端、霍尔电推进系统等15条面向商业航天的核心单机生产线落户杭州,面向下一代卫星互联网部署需求的柔性太阳翼生产厂房正加快落地,形成对当地制造业和商业航天产业链的辐射带动作用。

▲ 杭州中心一期产业化园区

强链聚势,协同共进。商业卫星公司积极推进供应链体系优化,覆盖卫星结构、电子元器件、载荷组件等关键领域,开展多维度供应商评价与分层管理,筛选并培育优质供应商,提升供应链协同效率与韧性,逐步建立开放融合、合作共赢的供应商资源池,朝着“高可靠、低成本、稳定交付”的批产目标迈进。

体系先行、规范共建。商业火箭公司成立以来,在传承航天高质量标准的基础上,积极探索适应商业火箭特性的质量管理新路径。通过引入差异化验收、商业级元器件保证等机制,构建起“高可靠、高效率”并重的精益质量管理体系,凝聚了产业质量共识,为商业航天的规模化发展奠定了坚实基础。

平台开放,共建生态。一院积极打造设备仪器共享服务平台,主动向地方政府、高校、科研院所和民营企业开放其先进的电磁试验、环境试验、计量检测等系统级能力。该平台已成为支撑“北京火箭大街”这一商业航天共性科研生产基地的核心研发与试验平台,促进了资源的共享与产业链的协同创新。

星河浩荡,征途如虹。“十四五”期间,集团公司从顶层设计战略重塑到核心产品连续突破,从组织机制深度调整到产业生态积极构建,在实践中持续优化发展路径,将宏伟蓝图一步步铺展为壮丽现实。

征程万里风正劲,重任千钧再扬帆。站在“十四五”收官与“十五五”谋篇布局的历史交汇点,集团公司将始终心怀“国之大者”,以更加开放的姿态主动携手各类商业航天公司,在技术协同、供应链共享、能力共建上深化合作,凝聚全国产业力量,共同擘画中国商业航天迈向星空的崭新篇章。

来源:中国航天科技集团有限公司官微