1955年10月8日,晨光破晓。“克利夫兰总统号”邮轮缓缓驶入香港水域。钱学森站在舷窗前,久久凝望。

五年的抗争与远洋阻隔,在此刻终于画上句号。他立刻唤醒妻子蒋英和孩子们:“快快起来,要到家了,快看祖国的海岸线!”

这一刻,他等待了整整五年。从美国政府的拘留到中、美漫长的谈判,这位世界著名的空气动力学家和火箭技术专家,终于冲破重重阻挠,回到了祖国的怀抱。

归国轮船上钱学森一家的合影

历史的轨迹,常由关键节点照亮。1955年,钱学森归国,距今已整整七十载;1956年,中国航天事业创建,也已书写了69年的辉煌篇章。也许是巧合,也许是注定,钱学森归国日和中国航天事业创建日,竟然是同一天——10月8日,二者相差一年。而从那个归国的清晨,到那个宣告中国航天诞生的秋日,其间仅仅过去了365个日夜。这一年,见证了归国的赤子们与一个新生事业的命运交织,也就此开启了一段波澜壮阔的伟大征程。

归来

邮轮停靠在香港码头。祖国以周密的安全措施迎接游子。周恩来总理指示外贸部制定迎接钱学森一家过境的详细计划。由华润公司和港中旅密切配合,迎接的同志乘驳船到邮轮上接应钱学森一家,不在香港停留,乘小船直送九龙,之后即乘火车经过罗湖口岸过境。

走过那道小桥,穿过铁栅门,海关楼上,五星红旗迎风招展。广播里温暖的乡音,瞬间洗去了多年的漂泊感。脚下的土地,已是家园。

1955年10月钱学森回到祖国

人群中的钱学森和蒋英,气质卓然。中国科学院的代表朱兆祥拿着照片,一下子就认出了钱学森。他快步迎上,紧紧握住钱学森的手。

在深圳海关接待室里,钱学森读着朱兆祥带来的中国科学院副院长吴有训和学术秘书钱三强的欢迎信,与同船归国的李正武等互相道贺。

入境手续简便,行李免检放行。他指着几个大木箱对朱兆祥说:“这就是1950年被美国诬陷为‘携带机密’的箱子,原封不动等了五年,今天终于进了国门。”

抵达广州,所见所闻,恍如隔世。社会面貌一新,秩序井然,一切都在新生。他走进新华书店,买下《第一个五年计划》和《中华人民共和国宪法》等小册子,像学生一样,如饥似渴地阅读。他需要读懂这片他决心奉献一切的土地。

10月12日,在朱兆祥陪同下,钱学森一家乘火车抵达上海。74岁的老父亲钱均夫早已在站台等候。回到家中,父亲送上钱学森自幼喜爱的中国历代名画卷。

钱学森和蒋英已经很久没有机会细细端详中国的传统艺术了,他们展开画卷,一边欣赏一边赞叹。儿子永刚和永真依偎在爷爷身边,天伦之乐,如此珍贵。

10月15日,钱学森一家来到杭州,首先到母亲的墓地祭拜,随后参观了浙江大学和工厂。安宁的校园,工人亲手制造的机器,让他看见梦想正在照进现实。10月20日回到上海后,他两次重访母校交通大学,拜访师友,参观、开座谈会,畅谈回到祖国的感受,激动之情溢于言表。

定音

10月28日,北京前门火车站。以中国科学院副院长吴有训和华罗庚、周培源、钱伟长等为首的首都科学界二十多位名流齐聚,给予他最热烈的欢迎。美国媒体迅速报道了这支“盛大的欢迎队伍”。

11月1日,中国科学院院长郭沫若设宴欢迎。席间,重任交付:由他牵头组建中国科学院力学研究所。钱学森欣然领命。四日后,陈毅副总理接见他,直言国家亟需人才。钱学森深受感动,建言应尽力争取更多留美学子回国。

11月21日,他正式到中国科学院报到。随后,他在院领导的安排下启程去东北考察。11月25日,钱学森抵达哈尔滨军事工程学院——这原是行程之外的一站,只因他提出想见学生、友人罗时钧、庄逢甘等。请求被迅速上报,并获得北京批准。

北国的清晨,寒气袭人。令他意外的是,前来迎接的竟是陈赓大将。这位时任中央军委分管作战的副总参谋长兼哈军工校长的将军特地乘清早的专机从北京赶来。欢迎会上,陈赓坦诚表示:“对钱先生,我们没什么密要保。”

中国航天专家合影,左起为黄纬禄、屠守锷、钱学森、梁守槃、任新民、庄逢甘

在陈赓等的陪同下,钱学森先后参观了空军工程系、炮兵工程系等。在炮兵工程系一处简陋的固体火箭试验台前,钱学森与该系副主任、火箭教授会主任任新民教授驻足讨论火箭燃料、射程等。任新民教授在火箭武器研究中做出的成绩,大出钱学森意料,令他连连称赞。

当晚,陈赓在钱学森下榻的大和宾馆设晚宴,由任新民主陪,边吃边谈。灯火摇曳,气氛活跃。钱学森细致分析:射程三五百公里的火箭,弹体及燃料两年时间可以解决,八成的工作量在于自动控制。陈赓听后,心中豁亮,问出那个关键问题:“钱先生,您看中国人搞导弹行不行?”问题直接,重若千钧。

钱学森积郁多年的气闷,化为报国热血,脱口而出:“中国人怎么不行啊?外国人能搞的,难道中国人不能搞?中国人比他们矮一截?”

陈赓大将紧紧握住他的手:“好!钱先生,我就要您这句话!”

这一问一答,如同火种,就此定下了乾坤。

次日,陈赓即飞回北京向时任国防部部长彭德怀汇报。

此后,钱学森走访东北多家工厂、高校与研究所,心中蓝图日渐清晰。

筑基

回到北京,他双线并进,马不停蹄。

一方面筹建力学研究所。他与钱伟长等科学家座谈,明确建所方针。他以“技术科学”为纲,布局自动控制、物理力学等新兴领域。全速推进之下,1956年1月5日,中国科学院院务会议认为条件成熟,可直接成立。1月16日,陈毅副总理签批。自归国至建所,不到三个月。钱学森亲自授课,组织研讨,不论资历,倡导学术民主。他主讲《工程控制论》,深入浅出,引人入胜。他坚持使用中文、书写简体,生活简朴,身着布衣,完全融入新中国的集体。

1956年钱学森作“关于现代火箭和导弹问题”报告时绘制的导弹研制体系图(戴敬宜 摄)

另一方面,与十几位雷达、自动控制、计算机等领域的科研工作者一起参加制定我国《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》,并担任综合组组长。面对“先发展飞机还是先发展导弹”的战略争议,他力陈己见:导弹为一次性武器,集中力量攻克制导,反而比解决有人驾驶飞机的诸多难题更易突破。他的论断一锤定音。“喷气和火箭技术的建立”被列为国家重大任务,原子能、导弹、计算机等被定为国家优先发展的“紧急措施”。他还前瞻性地强调电子计算机、自动化、无线电电子学的发展前景,倡导运筹学、水翼船等新概念,甚至关注农业自动化。

他的学识与远见,不仅体现在科学规划中,也很快引起了高层的关注。

1956年初春,全国政协二届二次会议期间举行宴会。钱学森原被安排在第37桌,却被工作人员引至第一桌,座位在毛泽东主席右侧。毛主席用湖南话对他说:“听说美国人把你当成五个师呢!我看呀,对我们来说,你比五个师的力量大得多。”这份信任,重如山,暖如春。

不久后,叶剑英元帅设家宴邀请,陈赓作陪,谈话主题仍然是导弹。钱学森畅谈设想,叶帅听得聚精会神,随即表示:“希望钱先生在科学技术上主持这件事。”钱学森毫不犹豫地答应。叶帅见时机成熟,立即起身说:“我们现在就去找总理。”

一行人驱车前往周恩来总理所在的“三座门”(军委办公地),叶帅向周总理急切陈情。周总理认真听完,紧紧握住钱学森的手说:“学森同志,我很赞同你们的想法。”一声“同志”,令他心头滚烫,终生难忘。随后,周总理嘱他尽快拿出书面方案。

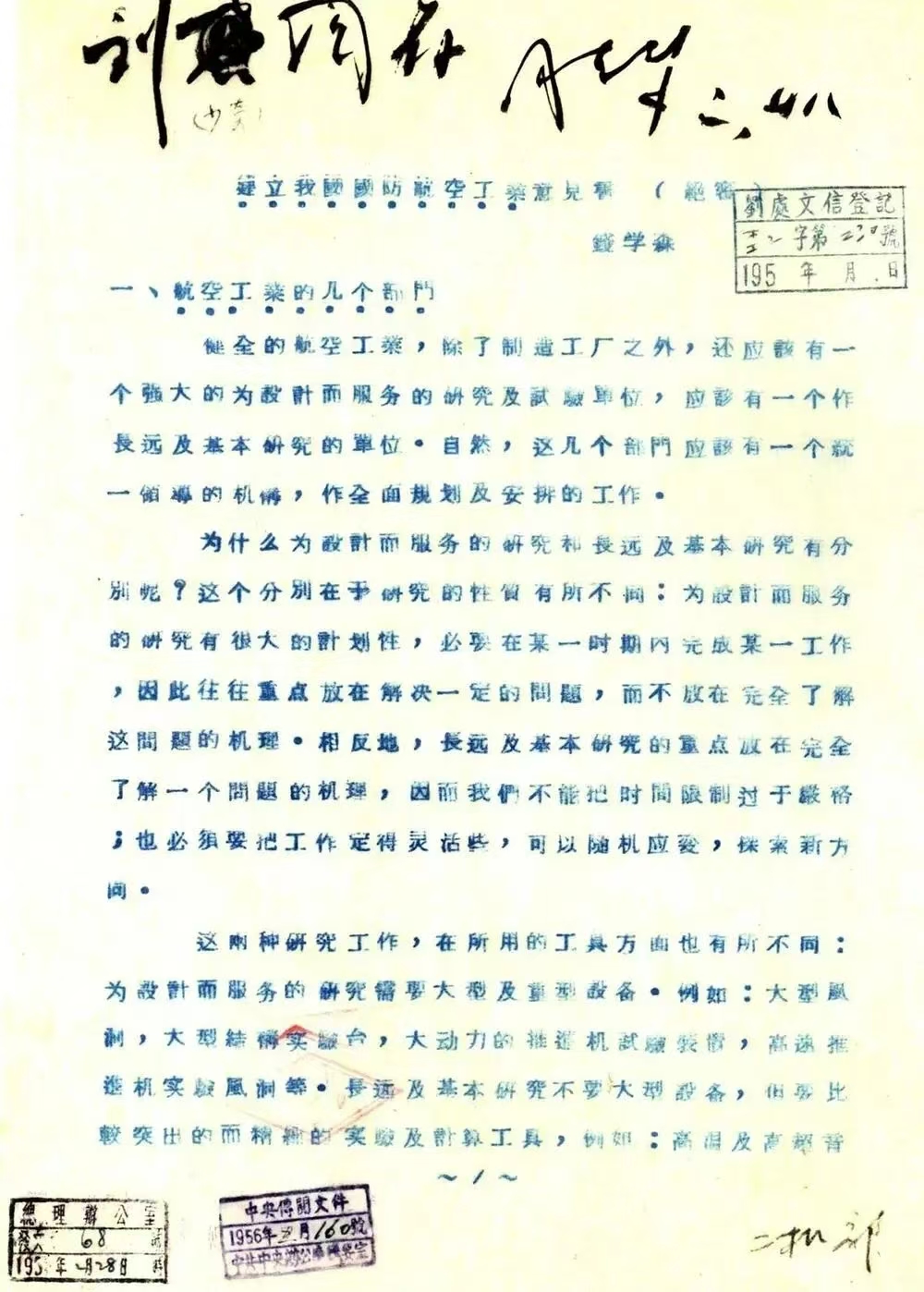

雷厉风行。2月17日,《建立我国国防航空工业意见书》送达周总理案头。这份文件,系统构建了中国火箭导弹事业的顶层设计,堪称其“出生证”。

《建立我国国防航空工业意见书》

中央高度重视。3月14日,周总理主持召开中央军委会议,会议传达了中共中央关于发展航空和火箭武器的决定,开始筹备组建国防部航空工业委员会,聂荣臻为主任,钱学森等为委员。5月10日,聂帅向国务院、中央军委报送《关于建立我国导弹研究工作的初步意见》,建议在航空工业委员会下设立导弹管理机构(国防部五局)和研究机构(国防部第五研究院)。5月26日,周恩来主持中央军委会议,同意聂荣臻向中央提出的《关于建立我国导弹研究工作的初步意见》。导弹研究院的筹备工作随即铺开。

风起

为提供临时办公场所,1956年8月20日,经中央军委批准,将地处黄带子坟的军队106疗养院、位于西钓鱼台的军队124疗养院以及位于车道沟附近的北京军区空军466医院腾出,交给国防部五院作为临时办公用房。

国防部五院办公楼旧址

在紧锣密鼓的筹备中,1956年9月3日,国防部五院决定成立“导弹研究班”,并明确了研究班的组织形式、讲习课程及工作计划等事项。钱学森亲自讲授《导弹概论》,梁守槃讲授“火箭发动机”,庄逢甘讲授“空气动力学”,朱正讲授“制导原理”,为科研人员打下理论基础。

1956年10月8日,钱学森归国整一年的日子,在466医院(现空军特色医学中心北区)的食堂里,国防部五院成立大会召开。这里设施简陋,没有鲜花锣鼓,在热烈的掌声中,聂荣臻元帅庄重宣告:经中央军委批准,国防部第五研究院正式成立,由钱学森任院长,领导大家从事火箭、导弹的研究工作。

台下,有从工业部门、高等院校、科研机构和军队中抽调而来的技术专家和党政干部,还有刚迈出学校大门的毕业生和“提前毕业”的大学生。他们之中,有已在哈军工共同探讨火箭的任新民,有负责动力研究的梁守槃,有主攻控制系统的朱正、梁思礼,有从事空气动力学研究的庄逢甘……

这些后来撑起中国航天事业的栋梁,此刻正与200多位满怀憧憬的年轻面孔一起,凝神倾听。他们中的绝大多数人未曾听说过导弹,见过的更是屈指可数。中国的航天事业,就在这群开拓者于荒芜与希望交织的土地上,迈出了第一步。

丰碑

大幕,由此拉开。

反设计,仿制,自主研制;攻关,失败,再起。

钱学森与他的同事们,埋首于图纸、数据、试制工厂与试验场。他们奠定的,不仅是技术路径,更是“艰苦奋斗、自力更生”的航天精神之基。

青萍之末的微风,终将汇聚为撼动世界的雷霆。

1960年,我国仿制的第一枚近程地地导弹发射成功。

1964年,罗布泊一声惊雷,原子弹爆响。

1966年,导弹核武器发射成功,震惊世界。

十年一剑,霜刃已成。恰如张爱萍将军在《清平乐·我国首次原子弹爆炸成功》中的豪迈咏叹:

“东风起舞,壮士千军鼓。苦斗百年今复主,矢志英雄伏虎。霞光喷射云空,腾起万丈长龙。春雷震惊寰宇,人间天上欢隆。”

从1955年钱学森踏上归途,到1966年“两弹”功成,恰是11年。历史的轨迹,早已在那365日夜的奔忙与奠基中,埋下伏笔。

征程未有穷期。以此为始,从“东方红”响彻太空,到“嫦娥”探月取壤;从“神舟”往返天地,到“天宫”巡游苍穹;从“北斗”织网指路,到“天问”远赴火星……一代代航天人接续奋斗,将钱学森等人点燃的星星之火,化作铺满寰宇的璀璨星河。

那一年,他远渡重洋,踏勘山河,建言定策,汇聚群英。365个日夜,一项伟大的事业,完成了从0到1的迸发。

风,起于青萍之末。而历史的巨浪,正由此,滔天而起。

来源:中国航天科技集团有限公司官微